Israël Mutombo face aux policiers : entre courage citoyen et ligne rouge journalistique

Dans les rues de Kinshasa, la scène est devenue presque ordinaire : un policier arrête un motocycliste, un billet discret change de main… et soudain une caméra surgit.

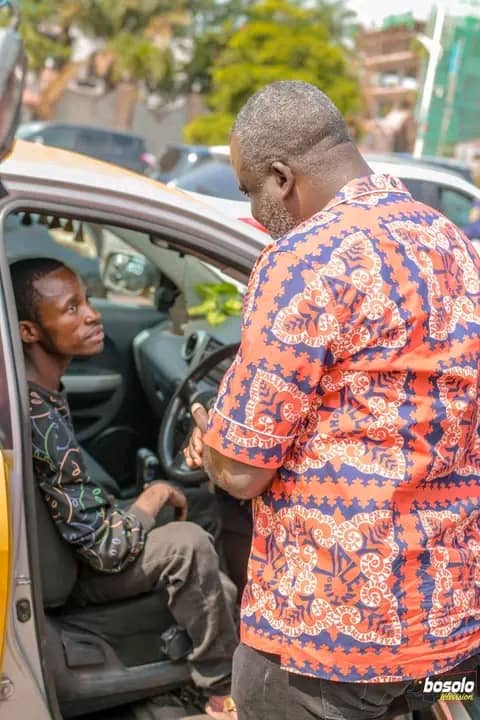

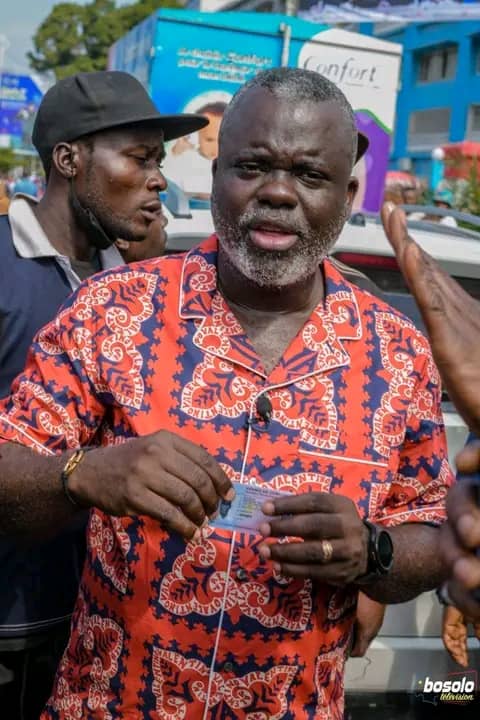

À l’image, un homme déterminé, verbe haut, ton accusateur : Israël Mutombo. Il filme, il expose, et parfois, il s’attaque directement au policier pris en flagrant délit de corruption. Mais derrière cette scène qui fait vibrer les réseaux sociaux, une question essentielle se pose : jusqu’où un journaliste peut-il aller dans la confrontation directe ?

Un geste qui secoue… mais qui interroge

Soyons honnêtes : voir un agent surpris en pleine tracasserie se faire interpeller en direct réveille quelque chose en chacun de nous. Un mélange de satisfaction: enfin quelqu’un ose ! Et de malaise: est-ce vraiment le rôle du journaliste ?

Ce geste a un impact immédiat : le policier recule, l’injustice s’arrête, le public applaudit. Mais l’investigation ne s’arrête pas à “l’effet instantané”.

Le rôle du journaliste : faire lumière, pas faire justice

Le journalisme d’investigation a pour mission de révéler les faits, pas de rendre les verdicts sur le terrain. Lorsque l’enquêteur devient juge, arbitre et témoin en même temps, il franchit une ligne délicate. La dénonciation se transforme en confrontation, et la confrontation peut rapidement devenir un show ce que certains policiers n’hésiteront pas à exploiter pour décrédibiliser l’ensemble du travail.

Pourtant, l’essence du métier est ailleurs :

- dans la collecte rigoureuse des faits,

- dans la contextualisation,

- dans l’analyse,

- dans la protection des témoins,

- dans la transmission aux instances compétentes.

Le journaliste n’est pas l’ennemi de l’agent. Il est la voix du citoyen.

Un contexte congolais explosif

À Kinshasa, on ne joue pas avec la susceptibilité d’un porteur d’uniforme.

Humilié en direct, un policier peut réagir excessivement, entraîner ses collègues, et transformer une simple dénonciation en scène d’affrontement. Et dans un pays où les institutions peinent encore à stabiliser leur fonctionnement, la confrontation directe peut mettre en danger :

- le journaliste lui-même,

- les personnes filmées,

- et même les témoins involontaires.

Le courage n’exclut pas la prudence.

Un signe du ras-le-bol général

Mais il faut aussi reconnaître une réalité : si des journalistes comme Israël Mutombo adoptent ce ton frontal, c’est le reflet du désespoir collectif. Les Congolais en ont assez, assez des amendes improvisées, des intimidations, des "rafraîchissements" imposés.

La caméra devient alors une arme citoyenne, une forme de résistance pacifique. Cette colère est légitime. La méthode, elle, doit être maîtrisée.

Construire une investigation puissante et crédible

Dénoncer, oui. Publiquement humilier, non. Le journaliste peut être tranchant sans être agressif, courageux sans être provocateur, incisif sans être spectacle.

L’investigation qui change réellement les choses est celle qui reste :

- professionnelle,

- méthodique,

- étayée,

- diffusable dans un dossier solide,

- irréprochable sur la forme.

C’est cette rigueur-là qui permet un suivi judiciaire, administratif ou institutionnel. Pas l’échange électrique dans la rue.

Entre courage citoyen et ligne rouge journalistique, Israël Mutombo navigue dans une zone grise. Son travail expose des abus réels, et cela mérite d’être salué.

Mais la confrontation directe avec les policiers, en pleine rue, brouille parfois les frontières entre enquête et justice expéditive. Le Congo a besoin d’investigation forte, implacable, mais aussi responsable. Une investigation qui s’attaque aux faits… sans s’attaquer aux personnes. C’est ainsi que la caméra pourra continuer à être un outil de vérité et non une arme de tension.

Sebrown NSIMBA/LIGHT ECO RDC